深圳文博会上,湖南文化的“含科量”“含新量”还在上升

湘伴导读:

端一杯从双臂咖啡拉花机器人“手”上递来的咖啡,醇厚的咖啡香和书卷气在空气中交融;再往前走,一辆搭载7.1.4菁彩声无线音箱系统的概念车,停驻在音视频产业专题展区,踏入其打造的迷你客厅,立体声场瞬间将人带入“如听仙乐耳暂明”的沉浸世界……

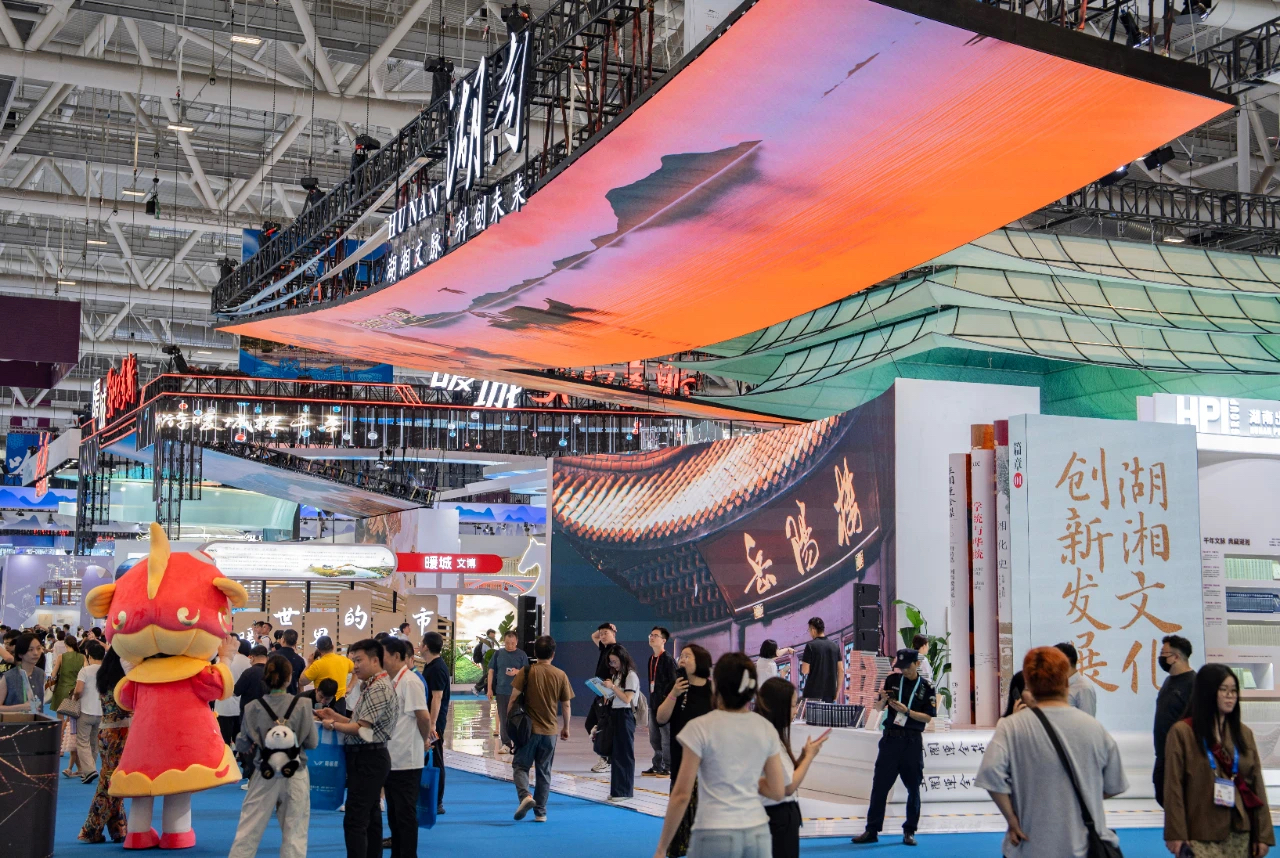

正在举办的第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称“文博会”)上,湖南馆以“湖湘文脉·科创未来”为主题,在总面积1134平方米的展区内,陈列了一大批文化“软实力”与智造“硬实力”深度融合的成果,生动诠释着传统文化在数字时代的创新表达。

透视这些多元场景,可以从中探寻湖南“文化+科技”融合发展的新范式。

从物理相加到化学相融

优酷总编辑张丽娜曾分享过这样一个观点:过去业界说影视是“妥协的艺术”,很多大胆的设想可能因为物理的阻隔无法实现,虚拟拍摄和AI技术等影视技术的使用,加快了梦想与现实“跨界”的进程。

当然,“文化+科技”,不是一道“1+1=2”的“相加题”,而是一道多维度、多场景、多领域、多层次深度交融的“综合题”。

走进本届文博会的湖南馆,“文化+AI”的成果正加速落地应用,文化载体变得可视可听甚至可感可触——

5月24日,观众在湖南馆的“数实融合”文物展柜前进行互动体验。湖南日报全媒体记者李健摄

在“浯溪八景入画体验”区,一名观展者熟练地完成了选装、扫脸、选景、入画几个步骤,瞬时进入浯溪八景(宝篆文光、浯溪漱玉、吾亭六厌、摩崖三绝、笑岘亭岚、峿岩窥湘、峿台晴旭、窊尊夜月),与黄庭坚、元结等诗词大家“同框”;

在数字文博大平台“山海”APP上,点击页面下方的“互动”按钮,就能进行“实物二创”“线稿上色”“古装头像”等互动创作。文博会现场,不少人用APP将心仪的文物纹样和图案提取出来,打印在白色T恤上并带走;

在万兴科技的AI互动体验区,一群人围在笔记本电脑前,简单地“捏合缩放”“滑动拖拽”之后,一段帧级精剪的短视频出现在屏幕上。据现场负责人介绍,万兴喵影鸿蒙版率先实现双屏多指全触控剪辑,“所触即所剪”的创作体验,让视频文化创作不再局限于专业人士。

5月22日,观众在湖南馆参观。湖南日报全媒体记者李健邓正可摄

科技赋能文化发展,文化引领科技创新。二者交融产生的化学反应,消解了动与静,古与今、虚与实之间的物理屏障,中华优秀传统文化正由“可感知”变为“被应用”,不断展现出以“今”通“古”的强大力量。

从“装备PK”到放大特色

本届文博会有什么特色和亮点?

随机采访几名参观者,得出的答案出奇一致:“似乎每个展馆都能看到机器人。”

乐聚机器人、工匠社机器人共同施展咏春拳法;浙大海创人形机器人演奏钢琴;元萝卜机器人现场人机棋艺对决;新疆三力智能机器人则以书法绘画展现“东方美学与科技融合”的魅力……

这些“硬核的艺术家”们,演绎出文化创意的无限可能,也映照着“文化+科技”从抽象概念到多元场景的深层蝶变。

在机器人“神仙打架”的当下,湖南馆的数字文博展区更是别有洞天。在“数实融合”文物展柜中,大禾人面纹方鼎与观众互动,将自己的制造过程娓娓道来;“数字马王堆项目”的马王堆新汉隶字体库、汉代纹样数字库,让马王堆汉墓出土文物的应用范围再次扩大。

从本届文博会上的“新玩法”,可以窥见湖南因地制宜放大本地特色的深谋远虑。

湖南文化底蕴深厚、科教资源丰富、创新创业氛围活跃,在广播影视、新闻出版、动漫卡通、信息技术、高性能计算等领域形成了人才和产业集聚的优势。

5月22日,观众在湖南馆参观。湖南日报全媒体记者李健邓正可摄

立足于自身实际情况,对区域内文化资源进行精准梳理与整合,不仅能更有效地保护和传承文化遗产,还能为科技创新提供丰富的文化支撑和灵感来源。

既要“向外生长”,也要“向内求索”,不断破解融合发展的温差、偏差和落差。也就是说,推进文化和科技融合,不应被视为一场“全国性的装备PK赛”,而当成为一次“整合区域资源,挖掘地方特色”的优势探索之行。

从一花独放到百业同秀

从湖南博物院、湖南省京剧保护传承中心共同打造的沉浸式演出《一念·辛追梦》,到益阳桃花江竹海景区的沉浸式楚风美学剧场《桃花江竹海幻境》,再到浏阳天空剧院举办的全球首档剧情实景烟花秀“焰遇·庆余年”……这些声光电与东方美学完美结合的产业“联姻”,延展了文化的呈现纬度,丰富了湖南文旅产业的业态。

沉浸式楚风美学剧场《桃花江竹海幻境》。湖南日报全媒体记者童臻熙田超摄

然而,我们所看到的,仅仅是文化与科技融合的一个产业切片。

本次文博会的一大亮点在于:将文化IP实体化后,中国制造实现了一场华丽的“美学升级”。

比如,广东馆惊现“人车家”黑科技,广汽集团携手华为、中央广播电视总台国重实验室,首次联合发布豪华旗舰MPV“传祺向往M8乾崑”,通过智能终端构建生活场景的闭环,让工业产品升维为新的“科技文化符号”。

在湖南馆,湖南空间蛙普传媒推出的《兵马俑奇妙夜》VR数字体验项目,精准“拿捏”体验者的心。戴上VR眼镜后,三个操着陕西口音的兵马俑“探头探脑”,一番询问之后,带领体验者开启了秦始皇帝陵博物院的穿越之旅。

在马栏山文化数字化创新中心负责人、湖南知了青年文化公司联合创始人张准看来,文化与科技的融合,“就是让文物真正火起来,以及让这些数字资产不仅仅只是在我们的硬盘里面,而是真正地走到我们的日常”。

近年来,湖南把推进文化和科技融合作为一项战略工程,积极探索文化和科技融合的有效机制。在马栏山视频文创产业园内,正打造“云、网、算”的技术底座,创新“产、学、研、用”一条链,推动形成更多新的文化产业增长点。

“与人工智能相比,想象力可能是人类仅剩的优势了。”很早之前,科幻作家刘慈欣就有过以上预言。在人工智能浪潮汹涌澎湃、科技变革日新月异的当下,这一预言愈发凸显其前瞻性与深刻性。

站在未来的门槛上,不断冲破想象力的天花板,激发放大文化与科技融合的乘数效应,相信我们能在触手可及的文化宇宙里,观千重景,行万里路,为湖南打造文化科技融合新高地提供坚实支撑。

公安机关备案号: 43010502000991

公安机关备案号: 43010502000991