长沙博物馆举行“胡人遥集 胡音成章——唐代胡人形象概览”讲座

7月25日下午,长沙博物馆多功能厅举行“粟特人在大唐——洛阳博物馆藏唐代文物”特展第二场讲座——《胡人遥集胡音成章——唐代胡人形象概览》。来自陕西师范大学的杨瑾教授分享了唐代胡人的故事。现场120余名听众参与,ZAKER潇湘直播点击量7.7万余次(截止2020年7月28日)。

图一:7月25日陕西师范大学教授杨瑾做客长沙博物馆湘城讲坛

杨瑾老师是武汉大学历史学世界历史博士,陕西师范大学教授、博士生导师,英国莱斯特大学荣誉客座教授、兰州大学兼职教授。曾在秦始皇兵马俑博物馆、陕西历史博物馆工作。主要研究方向为隋唐考古文物、中古时期中外文化交流史。

图二:7月25日长沙博物馆举行《胡人遥集胡音成章——唐代胡人形象概览》讲座

图三:讲座现场观众认真听讲

讲座首先讲述了安金藏家族的故事与安菩墓葬的发现过程。安金藏是本次长沙博物馆“粟特人在大唐——洛阳博物馆藏唐代文物特展”展览的主人公安菩的儿子,是两《唐书》中有自己列传的两位胡人之一。杨瑾认为安菩墓中的发现和安金藏家族的故事是唐代胡汉交融的具体展现。在唐代的胡人群体中存在像安金藏这样“形夷而华心”的胡人个体,在武则天残酷的高压控制下,安金藏以“剖腹”这种极损害身体的方式来表达对汉族皇嗣李旦的衷心,他的行为改变了武则天的思想观念,某种程度上,他改变了唐王朝的发展道路。

随后,杨瑾教授结合中原、西北及南方各省唐墓中出土的胡人佣、金银器、玉器等各类文物,以及在粟特人故乡——阿夫拉西阿卜城址(今乌兹别克斯坦撒马尔罕城北)发现的壁画等大量反映唐代胡人形象的考古资料,分享了唐代的胡人形象。她从胡人佣的五官特征、面部表情、发式、服饰风格、组合场景等多个角度入手概括了唐代胡人佣的特点,并分析从这些胡人佣所反映出来的唐代胡人在汉人心中的形象。相对于唐代的汉人(“我者”),唐代的胡人群体无疑属于非我族类的“他者”。反映在物质层面,便是这些与汉民族造型风格迥异的器物。

杨瑾教授认为迄今为止唐代墓葬中的发现揭示了“‘胡’音犹存,中华一脉”的发展脉络。地域上,胡人形成以长安为中心、沿着交通线路向全国各地传播的流动轨迹;文化上,胡人汉化成为趋势,产生了胡汉交融的独特文化风貌;宗教上,佛教、祆教、摩尼教、景教沿着交通线路传播至东南亚国家,形成世界历史上最独特的宗教宽容时期;思想上,产生了伴随中国历史始终的“华夷之辩”观念。

讲座末尾,杨瑾教授还结合湖湘地区唐墓中出土的胡人陶塑形象,分析了唐代湖南地区的胡人群体。她认为湖湘地区在唐代是中外交通网络中重要的连接点,具有中外文化交流意义。尽管湖南有关胡人的遗存相对较少,但这些较少的线索却包含重要价值,说明胡人曾经在唐代社会经济体系中发挥着一定的作用,期待能有更多关于唐代湖湘地区胡人的研究。

图四:讲座现场杨瑾老师与观众互动交流

讲座互动环节观众踊跃提问,有观众好奇目前是否有关于唐代汉人对胡人服饰文化影响的相关研究;有观众发现唐代胡人俑中存在袒胸露腹的现象,对这种不符合儒家传统礼教的审美风格背后反映的唐人对胡人态度表示疑惑。杨瑾老师耐心严谨地回答了观众的问题,她认为胡汉服饰文化之间的相互影响和演变与其实用和礼仪功能有关;唐人对胡人的态度变化以安史之乱为界,且在唐人的不同阶层一直存在差异:安史之乱之前以包容为主,之后出现排斥胡人的现象,从整体来看,潜意识中的“华夷之辩”和“我他之别”一直存在。

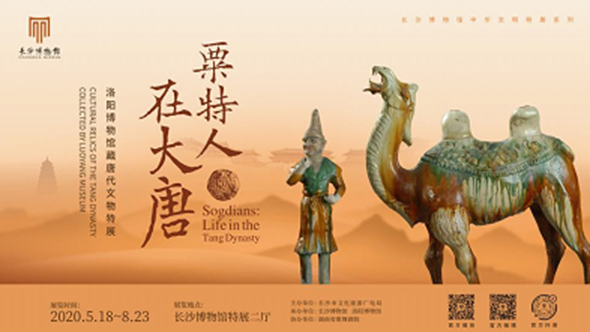

图五:“粟特人在大唐——洛阳博物馆藏唐代文物”展览海报

“粟特人在大唐——洛阳博物馆藏唐代文物”展览展出洛阳博物馆藏唐代文物116件/套,以安菩墓出土三彩器、石刻、金银器为主。展览免费展出至8月23日,后续还将推出讲座与其他教育活动。关注“长沙博物馆”微信公众号,第一时间了解长沙博物馆展览及教育活动资讯。

公安机关备案号: 43010502000991

公安机关备案号: 43010502000991